| ホタルの生息地づくりワークショップ | ||

| 都会では見ることも体験することもできない自然が、習志野市 (千葉県)にはまだ残っています。特に実籾本郷地区には、水田 も含め豊かな自然がたくさんあります。 夏にはホタル(ヘイケボタル)を見ることもできました。ところが 平成14年からはその姿を確認することが出来なくなってしまい ました。原因はいろいろ考えられますが、周辺環境の都市化に よる影響が大きいと思います。 そこで習志野市では自生していたホタルを復活させるために、 実籾本郷公園内水路で「ホタルの生息地づくり」のワークショップ を住民参加で行う事になりました。 建築家として環境保全にも関心を持っていましたので、ワーク ショップに参加してホタルが再び飛ぶ環境づくりを行っています。 |

実籾本郷公園(千葉県習志野市) |

|

| 今回は、 ワークショップ形式(みんなでアイデアを出し合い意志決定をす る集まり。自由に意見を出し合い参加者の合意形成を重視する 会議の形態)を取っているため、ファシリテーター(中立的立場 から会議の進行役を努める人。参加者が適切な判断が出来る ように、正確な情報や技術の提供。自由な意見交換のできる場 づくり。合理的に進行させるためのプログラムづくりなどが求めら れます)と呼ばれる人が、進行役として入っています。 まず始めに、参加者全員が「ホタルの生息地づくり」に共通の イメージを持てるように、他のホタル生息地の見学や、専門家を 招いての学習会を行いました。 参加者全員がイメージを共有出来たところで、いよいよ生息地 づくりの作業に入りました。 (平成16年5月23日)・・・ホタルの生息地となる、実籾本郷公 園内水路の清掃を行い、水性植物や ホタルの餌になるサカマキガイ・ヒメモ ノアラガイ・タニシ・カワニナを放し、餌 として繁殖できるかを観察することに しました。 |

実籾本郷公園内水路の清掃 |

|

| (平成16年6月20日)・・・前回に引き続き水路内の汚泥をすくい 水がスムーズに流れるようにしました。 今回も、ホタルの餌となるカワニナや タニシを放しました。 「ホタルの生息地づくり」のワークショップ を、みんなに知って貰おうと言うことから 看板(右の写真)を立て、同時にワーク ショップへの参加も呼びかけました。 |

|

|

| (平成16年7月25日)・・・日陰を作るために柳を植える予定でし たが、猛暑のため移植してもすぐ枯れ てしまうので、今回は湿地帯造りを行い ましたが、あまりの暑さに作業もはかど りませんでした。 |

|

|

| (平成16年9月12日)・・・前回まで造った湿地にメダカがたくさん 泳いでいました。 7月に植えたセリやクレソンはなくなって いるのもありましたが、根付いているのも ありました。 今回は、湿地帯をさらに広げることと、 水路の底にある石をどけて、湿地で掘り 起こした土を敷きました。 |

|

|

| (平成16年10月24日)・・・造った水路及び湿地にアオミドロが多 く発生していたので対策として、循環水 の流量を少なくして様子を見ることにし ました。 湿地に日陰になる所がないので、シロ シキブなどを西日を遮る位置に植えまし た。 |

||

| (平成16年11月7日)・・・前回放流したカワニナが動き回っている 様子が、湿地についている跡で分かりま した。つまり、ホタルの餌が生息できる環 境がつくられたことの証明でもあります。 約6ヶ月かけてホタルの生息環境づくりを おこなってきましたが、今回ヘイケボタル の幼虫を放流することができました。 右図の写真は、来年の夏に飛び交うホタ ルを念じつつ放流する、ワークショップ参 加の人達です。 |

||

| (平成16年12月12日)・・前回に引き続き、放流した巻貝が動き 回っている跡を湿地帯の中で確認する ことができました。 今回は、ホタルの天敵ザリガニの捕獲と 日陰の場所を増やすためにヤナギとハン ノキの植栽、アオミドロの除去などの作業 を行いました。 新たな参加者として、千葉大教育学部 の学生と、実花小学校の子ども達が先生 と共に参加してくれました。 毎回約12名の参加者での活動も今年 はこれで終了しましたが、また来年1年間、 活動する予定ですので興味のある方は、 ご参加ください。 |

|

|

|

(平成17年4月24日)・・今年に入り、2月・3月は昨年の活動を振 |

|

|

| 次回は平成17年5月22日(日)AM9:30からです。 場所は実籾本郷公園ですので、近くの方はご参加下さい。 参加希望の方は 私HZP01060@nifty.comに連絡してもらえれば、詳しい内容を 説明致します。 |

||

| 実籾郷の会(みもみさとのかい) | ||

「実籾郷の会」in習志野 住環境は市街地だけでは成り立たず、農村などの自然環境と 一体になってはじめて快適な生活が送れます。しかし高度成長 期にむやみやたらな開発の為、環境が破壊され人々の生活や 健康を脅かすに至り、初めて自然環境の大切さに気付き始めま した。 一方1995年の阪神淡路大震災でみられたように、大災害を 前に行政は被災者の切実な要望にこたえられる機動性も人員 もノウハウも持っていませんでした。 これに対して、被災者への救護物資の輸送や配分、避難所の 運営、仮設住宅への引っ越し手伝い等、身軽にきめ細かく活動 したのは、延べ百万人を超えるNPO(非営利組織)の人たちで でした。 大規模な災害だけではなく、価値観が多様化し社会の変化 が早い現在、ますます行政や大企業では対応出来ない課題が 増えてきています。 その様な中、各地で環境に対しても住民みずから自然保護 活動を起こす例が増えてきました。この「実籾郷の会」も平成 6年に地元農家の人たち数名で始めた行動でありましたが、 今では会員数217名(平成16年 1月現在)を有するまでにな っています。 |

1727年に建てられた(旧鴇田家住宅) |

|

| 習志野市は、人口153,819人、面積20.99k㎡の人口密度の 高い都市である。にんじんは国の野菜指定産地になっていて、 市の特産品のひとつでもあります。田畑や水田は農家の後継 者不足から減る一方です。このままでは、豊かな自然が消え てしまうという農家の人の危機感から、この活動はスタートして います。 最初から「実籾郷の会」の組織にできたのではなく、初めは 水田を復活させ、森と畑と一体の自然循環形態を維持させよ うとしました。そして活動資金確保として、県の補助金交付を受 けつつ、会員はボランティア活動として続けました。県の補助金 も毎年交付されるわけではなく、最初の2年間(15万円/年)の みでした。 |

(旧鴇田家住宅)内部・木組み |

|

|

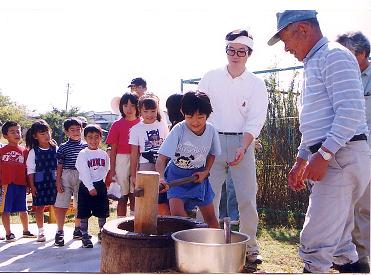

そこで水田に、もち米と古代米(黒米)を植え、その収穫の売 り上げを活動資金に当てることにしました。古代米は健康食品 ブームもあり好評でした。 同時に、その米づくりの過程に子供たちに参加してもらおうと、 田植え、草取り、稲刈り、もちつき大会を企画し、会員(年会費 500円)を募集したのでした。 会員募集に先立ち、会の重点項目として、 1,公園及びその周辺の自然環境の保持、発展を図る。 2,実籾地域に残る伝統行事の保持、伝承。 3,ホタル他、水性動植物の保全を図り、青少年の自然 体験の場とする。 の3点を掲げ、事業計画として、 ①米作り(田植え、草取り、稲刈り、) ②公園清掃(毎月1回) ③メダカの放流 ④学習会 ⑤収穫祭 などの行事を行っています。 |

収穫祭でのもちつき 撮影:(有)写真の泰成 奥山直章 |

|

| 「実籾郷の会」としての活動は今年(平成16年)で6年目を向か えますが、会員は毎年増えているし活動の領域も子ども達を対象 に行っている自然体験学習など、広がってきています。 その理由として考えられることは、 1.豊かな自然を守ろうとする共通の認識を会員で共有 していること。 2.参加者はスタート時点より、ボランティア活動と理解し ているため、内部で利害関係が生じにくい。 3.活動内容が地元密着型で、大きなことはやっていない。 4.参加者が多様な分野にまたがっている(地元農家、自 営業、サラリーマン、市議、主婦、定年を迎えた人、 子ども達)こと。 5.会の活動資金が確保(作った米の売り上げ・公園清掃 の委託事業費)されていることと、収入が全て会員に 還元されていること。 このことにより、この実籾地域の環境保全が保たれ、そこに参 加される地域の人達が誇りを持てる活動が生まれています。 今後の課題としては、この活動を持続して行くための人材・資金 運営能力を如何に確保するかです。 |