|

|

|

|

|

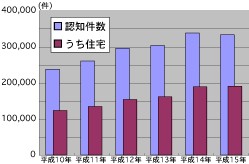

図−1:侵入窃盗認知状況・平成15年(資料:警察庁) |

|

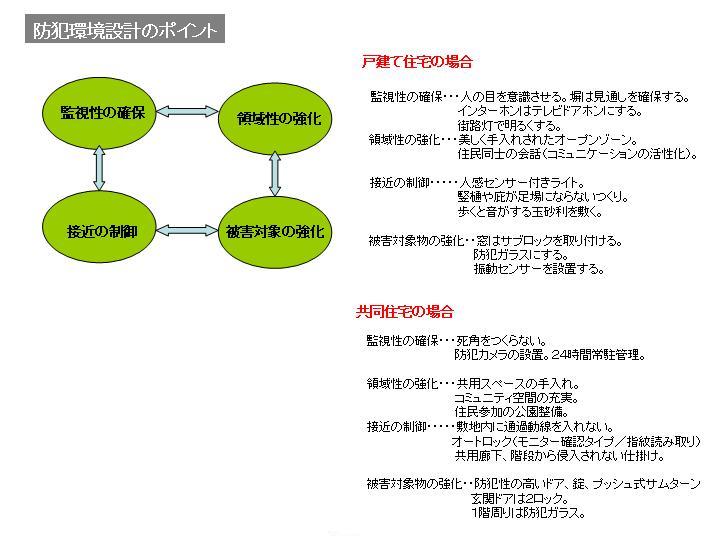

| 防犯環境設計の目的は、「建物や街路などの物理的環境の設計により犯罪の発生を予防する」ことです。欧米では、環境設計による犯罪予防(CPTED)と呼ばれ、1970年代から進められていました。 日本では、2000年に警察庁と国土交通省が「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」をまとめています。 防犯環境設計には、「監視性の確保」、「領域性の強化」、「接近の制御」、「被害対象の強化」の4大原則があります。 「監視性の確保」とは、見通しを確保することで住民の目が自然に届 く環境をつくること。 「領域性の強化」とは、住宅や住んでいる地域の維持管理状態を向 上させ 、侵入犯が入ってこない環境をつくる。 「接近の制御」とは、敷地をフェンスで囲ったりセンサー設置などで 侵入経路を制御する。 「被害対象の強化」とは、建物の出入り口の施錠、窓の防犯ガラス などで侵入を防ぐ。 |

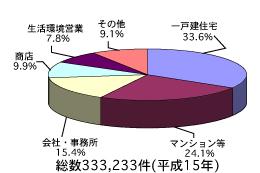

図−2:侵入等盗の発生場所別認知件数(資料:警察庁) |

|

|

下記は、戸建て住宅とマンションの具体的注意点を示したものです。  |

||

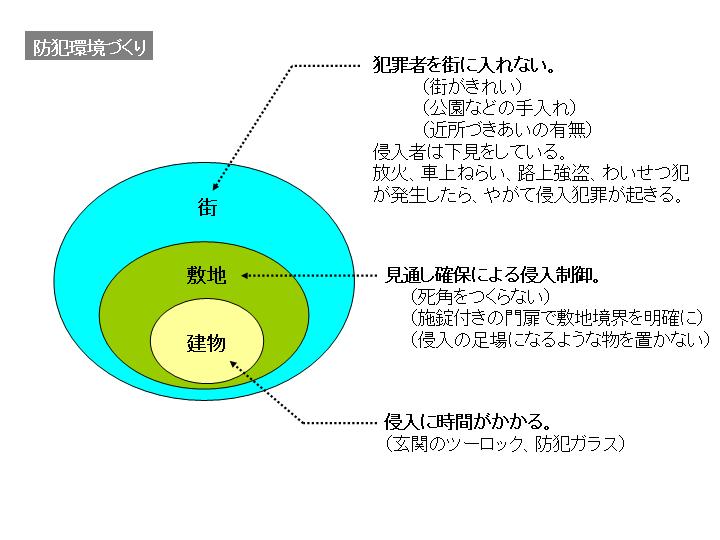

侵入犯は、街を下見しますのでその時点で侵入を諦めさせることが、錠や防犯ガラスで家を守ることより重要になってきています。下記の図は、防犯のまちづくりを表したものです。 |

||

| 街がきれいで、近所の話し声が聞こえてくる街に犯罪者の入り込むスキはありません。たとえ侵入してきても、見通しがよく死角のない街だと侵入を躊躇します。それでも侵入された場合に備えて、家の防犯は大事になります。(つづく) |

||