| 地域住民が求める【まちづくり】の提案 (習志野市における協働型社会への一歩) | |

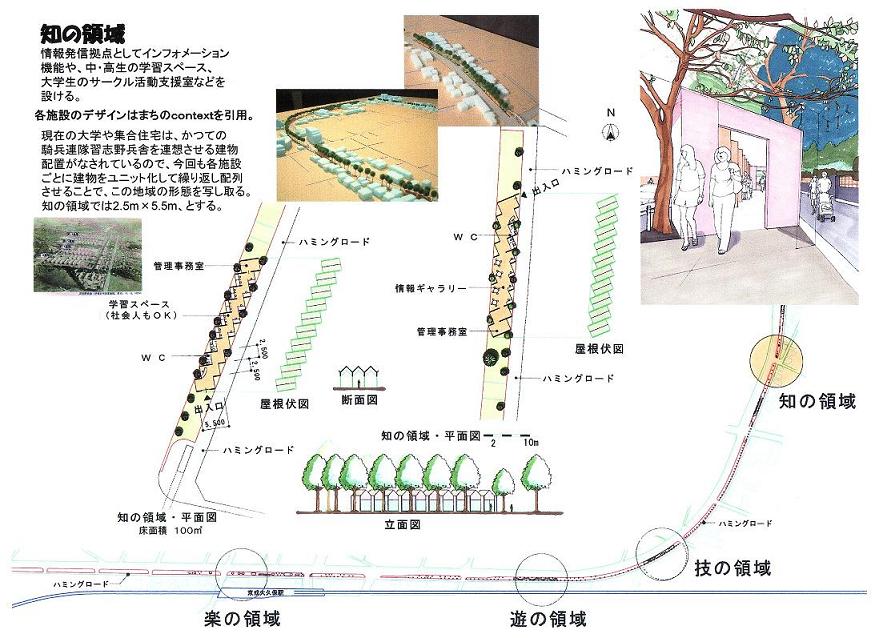

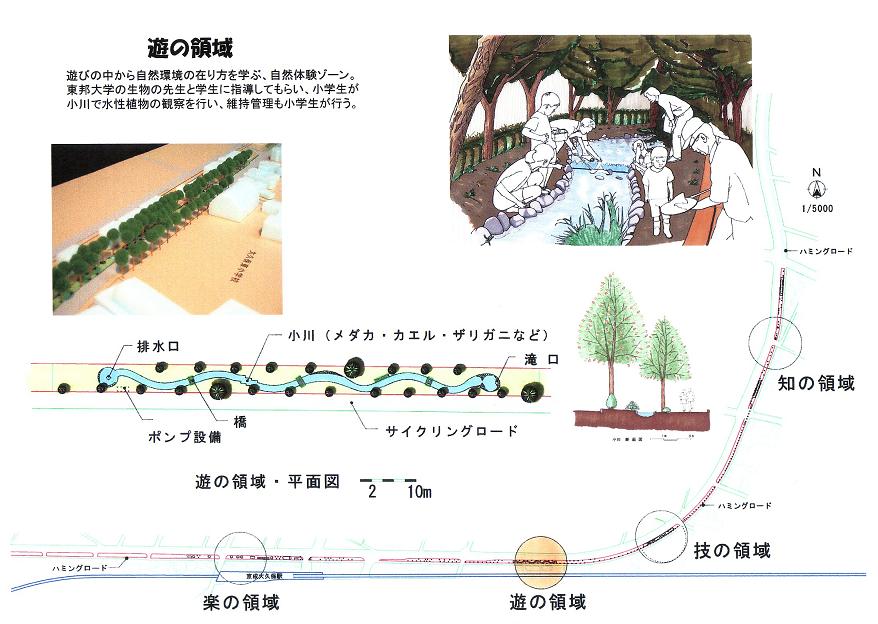

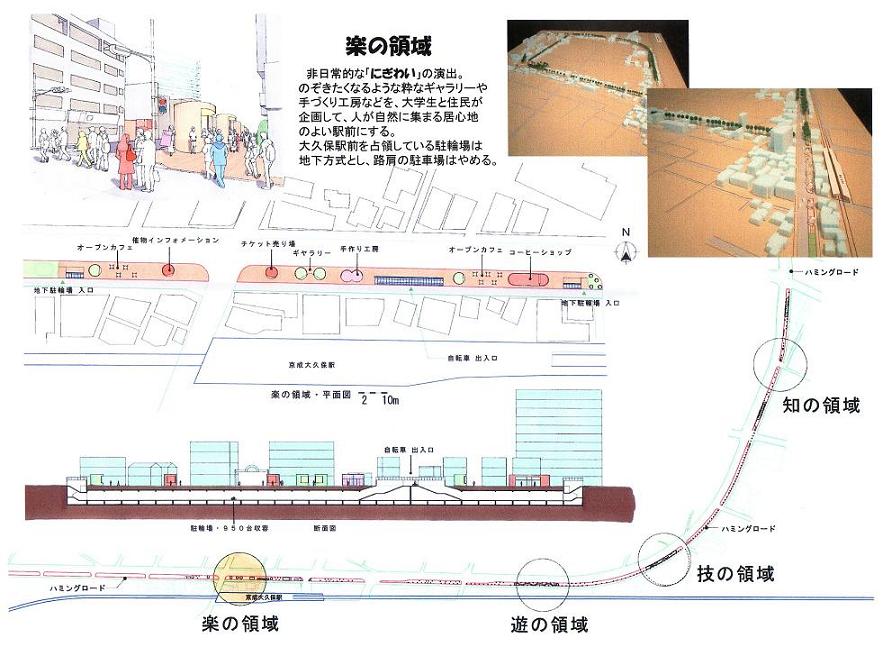

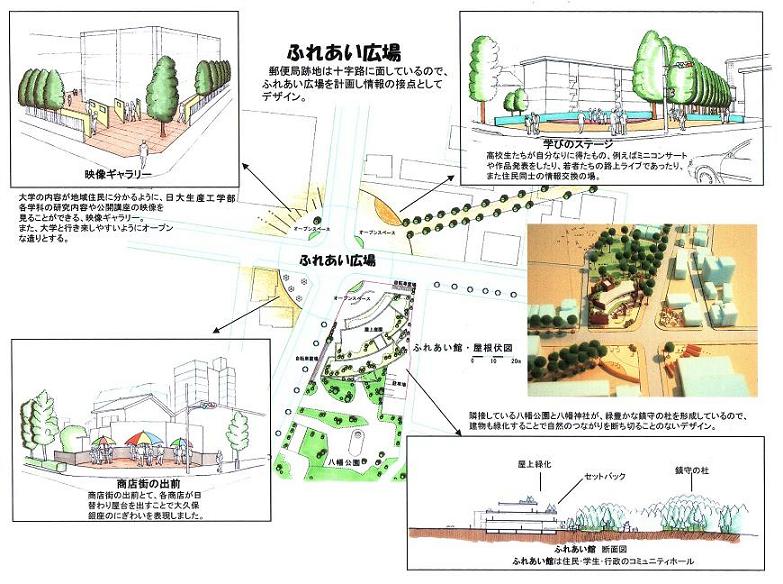

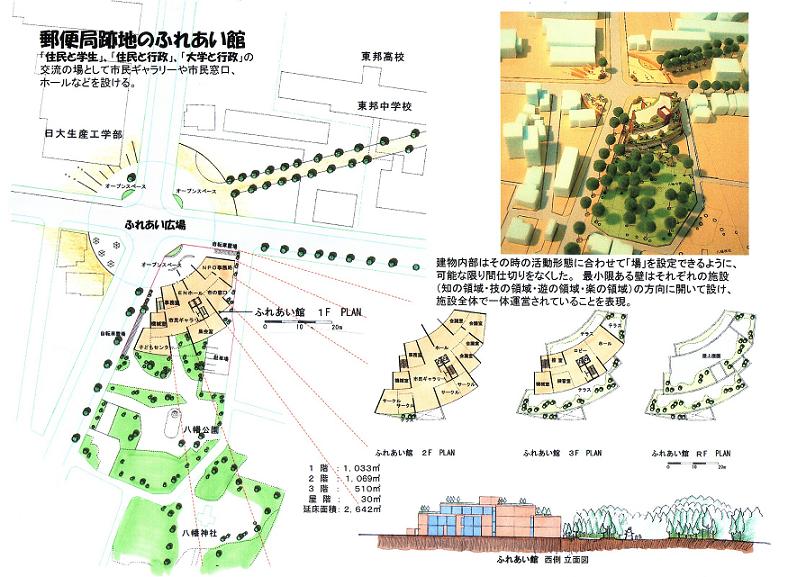

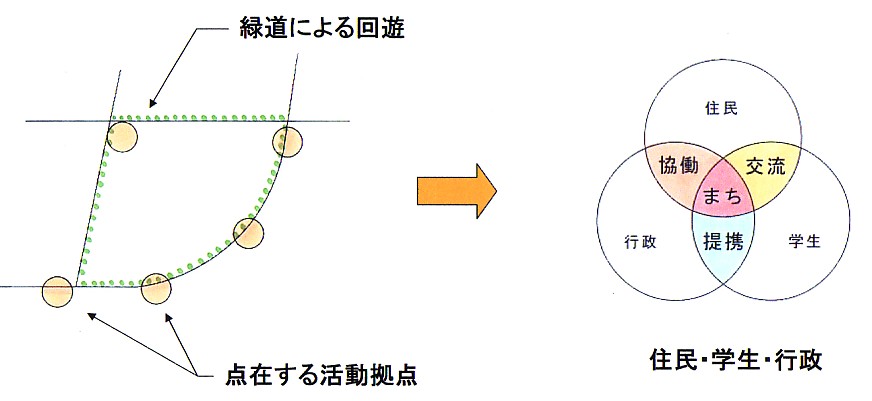

背景・目的 「地域住民が真に求めているまち」の提案をしたいと考えていた時、習志野市にて郵便局跡地利用を「住民参加の施設づくり」で行われることになり、計画対象地に選びました。 まず、地域住民に聞き取り調査を行ってみました。その結果、住民はまちに対して緑豊かな文教都市のイメージを強くいだいていることがわかりました。キーワードは「緑」と「学生」にあると考え、点在する大学の教育内容や学生数、まちの歴史などを調べることにしました。 習志野にはかつて、多数の軍事施設があり連絡線が設けられていました。現在はハミングロードとして市が整備し、マラソンやサイクリングロードとして市民に利用されています。兵舎跡地には、大学等の教育施設や住宅が建設され、大学が2校、高校が1校、中学が1校建ち、約10,500人の学生が通学している「学生のまち」となっています。地域の若者1,400人に対し、学生数は7.5倍になっています。 構 想 調査を進めるなかで、住民のまちに対する想いが、まちの歴史に根ざしていることがわかり、郵便局跡地だけではなく、市民の憩いの場として親しまれているハミングロードにも、地域住民の要望を点在させることで、今まで接点のなかった「住民と学生の交流」、「行政と住民の協働」、「大学と行政の提携」を実現させ、まちに活力を生み出そうと考えました。   提 案 郵便局跡地を中心にハミングロード1,200mを4つのブロック(知の領域、技の領域、遊の領域、楽の領域)に分け、緑道の中にそれぞれの特質を与える。郵便局跡地は十字路に面しているので、ふれあい広場を計画し情報の接点としてデザインしました。全体の運営維持管理は、住民・学生・行政のNP0法人とし、事務局はふれあい館に設置します。 各施設のデザインはまちのcontextを引用。 現在の大学や集合住宅は、かつての騎兵連隊習志野兵舎を連想させる建物配置がなされているので、今回も各施設ごとに建物をユニット化(知の領域では2.5m×5.5m、技の領域では3.5m×7.0m、楽の領域では直径4mの円筒)として繰り返し配列させることで、この地域の形態を写し取りました。 |